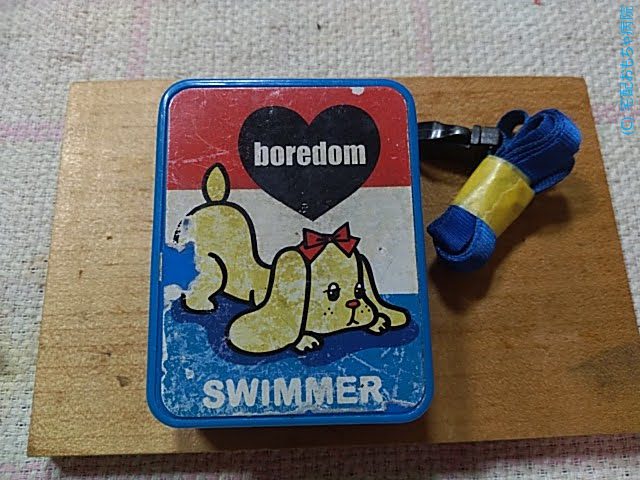

ネックストラップで首にさげ夏の暑い日に涼むというアイテムです。

今夏も活躍をされると思いますが、故障して動かないそうです。

お知り合いの方に2回修理していただいたそうですが、程なくして起動しなくなったそうです。

この本体の中にファンが入っており蓋をスライドすることでファン部が起き上がります。

蓋のスライドは、電源スイッチもかねており、スライドすることで電源ON/OFFできます。

まず、起動しない原因は、すぐ判明しました。

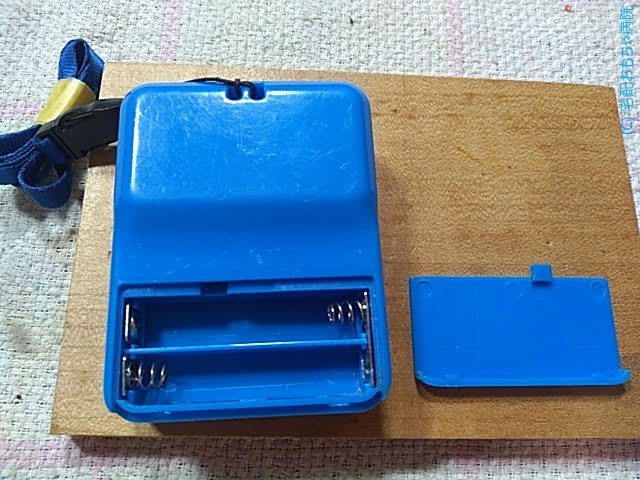

単四乾電池の接触不良です。

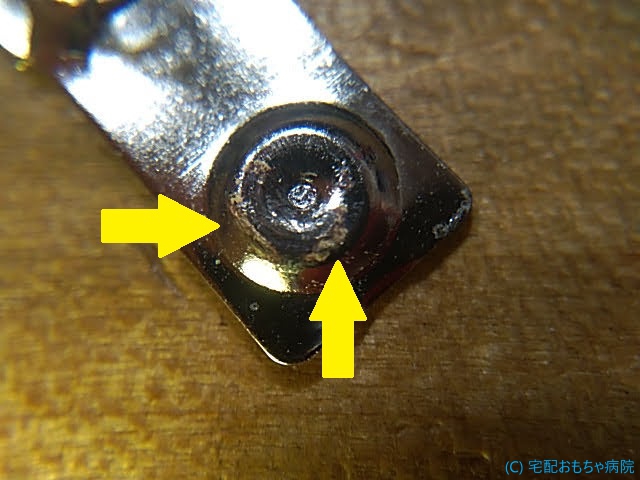

目視では、きれいですが何かネバネバしたものが正極付着しています。

電池ボックスの正極にも何か異物が付着しています。

ネバネバを掃除して導通が復活しました。

電極のネバネバですが、電極のメッキ部を腐食していたので、ルーターで削り母材を露出させ、ニッケルで再メッキしました。

再メッキも気持ちいいですね。

この電極修理で無事起動できるところまで修理はできました。

が!

返却後、動作が不安定という報告がありました。

( ̄┏_┓ ̄;)

ヒアリングすると、蓋をスライドしてもゆっくるまわったりと不安定だが、何度か入れなおすと起動するということです。

また、夏前でもあるので、今後安心して使いたいというご希望もあったので再診することになりました。

で、再診すると、次々を不具合箇所が出てきました。

まず、初診時には、まったく気づかなかった電池ボックスの歪みです。

単四乾電池用サイズなのですが、キツキツで収まり悪く入れ方によっては、正極が電極を離れたままになります。

ー_-;

乾電池が膨らんでいるわけではないので、ケースを削り余裕を持たせます。

壁の両側を削り余裕を持たせます。

念のため、乾電池を入れる際にキツキツでないかグリグリしてから挿入してくださいとお願いしました。

次に末永くお使いいただけるようにファンのモーターやファンのプロペアも交換できるか診断します。

130型のモーターですがケースは接着固定されています。

このケースを切り開くまでのメンテナンスは見送ります。

モーターがまったく回らなくなった際の最終手段としますので、グリスを吹き付けておきます。

また、プロペラも塩化ビニール素材で、厚さ0.2mmでした。

うーん

悩みます。

プロペラのシートを挟んでいる先もそうも接着固定されています。

簡単に分解できませんでした。

無理に開くを割れるか白濁します。

現状は、まだ裂けたりはしていないので、プロペラの交換は、塩化ビニール素材、例えばビーチボールなどから切り出しでもして修理することになりそうです。

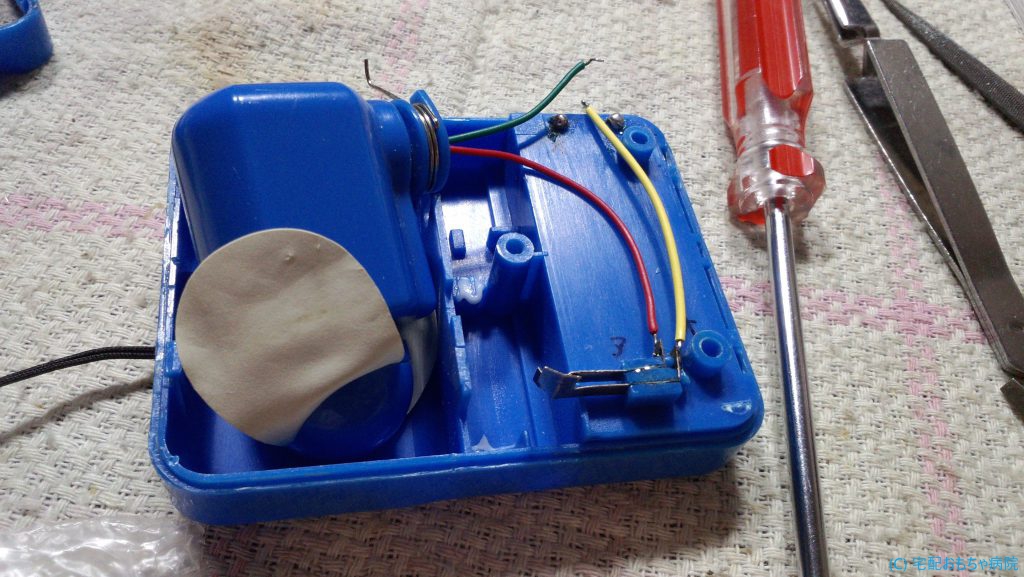

では、その他のメンテナンスをします。

前任の方がこの2本ネジの支柱を削ってしまいグラグラでした。

M2.6なのですが、もうM2.6では締めることはできませんので、M3で締めておきます。

モーターは、ブラシ部と軸回転部のグリスを吹き付け正転/逆転しメンテナンスします。

電源スイッチの電極は、分解し表面を磨いておきます。

バネの位置調整もして筐体に固定します。

元々は溶着であったのですが、エポキシ接着剤で固定します。

導線も新品に交換します。

稼働部にはシリコングリスを塗布します。

実は、この商品には、ファンが起き上がっていないとスイッチが入らないように仕掛けが仕込まれておりました。

モーター内へのグリス塗布や電源スイッチの電極メンテナンスで心持ち快調になった気がします。

修理ありがとうございました。

暑さ本番の前に作業をして頂きましてありがとうございました、そして色々ありがとうございました。

~依頼者のご感想より~